“类器官”技术的崛起,是对动物模型的一种倾轧吗?

2025-08-14

2025-08-14 浏览量: 72

浏览量: 72

类器官崛起:动物实验的终结者还是补充者?

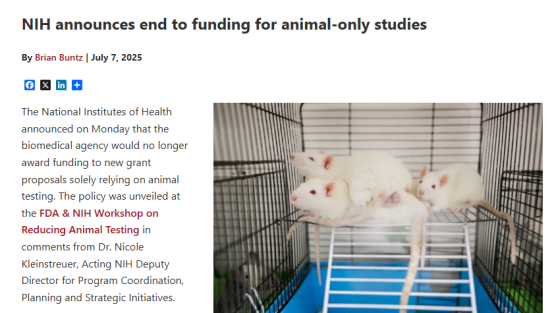

2025年美国国立卫生研究院(NIH)正式宣布一项颠覆性政策:从本财年开始,不再资助仅依赖动物模型的临床前研究。

几乎同时,FDA联合欧盟委员会发布路线图,计划在2026年制定逐步淘汰化学品评估中动物实验的具体方案。而这场变革的核心推手,正是类器官技术。

从细胞团到微器官:类器官的技术演进史

“类器官”,也称“微型器官”,其概念早在一个多世纪前的海绵细胞自组织现象中萌芽,直到百年后2009年,荷兰科学家Hans Clevers团队利用小鼠肠道成体干细胞,在体外培育出具有隐窝-绒毛结构的肠道类器官,首次实现器官功能模拟,并正式提出“Organoid”一术语。

- 2011年:首个视网膜类器官从小鼠胚胎干细胞培育成功

- 2013年:人类干细胞来源的脑类器官问世,登上《科学》年度十大技术

- 2014年:前列腺、肺类器官相继突破

……

-2025年:深度学习预测卵巢癌类器官生长的模型实现AUC达0.85的早期预测

类器官的优势来源

类器官之所以比动物实验在某些方面更具特异性,主要是因为它直接来源于人类干细胞(多能干细胞或成体干细胞),其基因组、表观遗传特征、细胞类型组成、组织结构、代谢途径和药物反应都高度代表人类本身。相比之下,使用的模式动物(如小鼠、大鼠、斑马鱼、非人灵长类)尽管存在同源基因和相似的生理过程,但物种间在基因表达、代谢酶谱、免疫系统、器官结构和功能、疾病易感性等方面存在根本性差异。研究表明,小鼠与人类基因同源性仅约85%,非编码区同源性常低于50%;关键的药物代谢酶CYP家族,人类与小鼠间的微小氨基酸差异导致底物特异性和酶活性显著不同;猕猴与人类的CYP酶氨基酸序列同源性为68-97%,仍不足以准确预测药物代谢。

动物模型无法完全模拟人类特有的生物学特征和疾病机制。而且类器官可以从特定患者(健康人或患者)的细胞(如皮肤、血液、活检组织)培养生成,或者专门培养特定器官的类器官(如肝、肠、脑类器官、肿瘤类器官等),使得研究可以高度集中在目标组织的细胞类型、结构和功能上。而对于模式动物,虽然也是在特定器官上操作,但实验是在完整生物体中进行。药物或干预措施的效果会受到全身性因素的复杂影响,使得对目标器官特异性作用的研究变得模糊不清。

类器官的出现会把动物实验“干掉”吗?

类器官的出现会把动物实验“干掉”吗?结论先行,不会。尽管类器官优势明显,但仍有两片“乌云”高悬。

1、系统生理学的空白是类器官的最大局限。当抗癌药在肝脏代谢后生成的活性代谢物对心脏产生毒性时,这种系统性效应只能通过多器官串联模型检测,类器官目前难以模拟器官间的相互作用。

2、监管问题,美国1938年《联邦食品、药品和化妆品法案》首次强制要求新药上市前需动物安全性数据,这一“黄金标准”已运行近90年。我国1988年颁布的《实验动物管理条例》建立了四级分类管理体系(普通动物→清洁动物→无特定病原体动物→无菌动物),形成完整的质量控制链条,死死锁紧流程不脱轨。而类器官领域尚未建立同等效力的标准体系。

类器官要真正取代动物模型,必须跨越三重障碍:

1、技术标准化困境首当其冲。需要十分严谨的共识、流程、标准来对整个技术方案进行规范,目前来说蓬勃发展又任重道远。

2、 监管认可路径尚待开辟。虽然FDA在2022年《现代化法案2.0》中取消动物实验强制令,允许使用器官芯片等非动物方法申请临床试验。但具体实施细节仍不明朗。

3、复杂生理模拟需技术突破。很多 “类器官芯片”技术仅代表未来方向,距离全面应用仍有距离。